Parmi les problèmes liés à la qualité de l’alimentation électrique, l’un des événements les plus contraignants est sans doute celui des chutes de tension. Ces variations soudaines de la tension peuvent perturber le bon fonctionnement des équipements électriques et entraîner des interruptions de service.

La norme CEI EN 50160 définit une coupure de courant comme un « état dans lequel la tension aux niveau des terminaux de fourniture est, sur toutes les phases, inférieure à 5 % de la tension de référence ».

Une interruption peut être classée comme

- Programmée lorsque les utilisateurs du réseau ont été préalablement avertis ;

- Accidentelle si elle est provoquée par des pannes transitoires ou permanentes, essentiellement liées à des événements extérieurs, par exemple des pannes d’appareillages ou des interférences de tiers. Une coupure accidentelle est classée comme longue (> 3 min.), brève (< 3 min.) ou transitoire (< 1 sec.).

Les coupures programmées sont normalement dues à l’exécution de travaux programmés sur le réseau de distribution électrique. Les utilisateurs du réseau peuvent minimiser les effets d’une coupure programmée en prenant des mesures appropriées à l’avance.

En revanche, les chutes de tension accidentelles sont imprévisibles et souvent sporadiques. Elles surviennent principalement en raison de l’activation des dispositifs de manœuvre ou de protection du réseau, entraînant des variations brusques de la tension susceptibles d’affecter la stabilité des équipements électriques.

Chutes de tension et dommages sur les appareils électriques

Dans des conditions normales de service, le nombre annuel de chutes de tension peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines, en fonction des caractéristiques du réseau électrique. Selon les statistiques, 70 % des chutes de tension durent moins d’une seconde, tandis que celles plus prolongées et accidentelles sont généralement causées par des facteurs externes imprévisibles, échappant au contrôle du fournisseur d’énergie.

Par conséquent, il est difficile d’établir une valeur typique pour leur fréquence annuelle et leur durée. Cependant, les données de l’ARERA (Autorité de régulation pour l’énergie, les réseaux et l’environnement) montrent clairement que l’amélioration des infrastructures du réseau permet de réduire significativement le nombre de perturbations.

Dans un contexte standard, la fréquence annuelle des chutes de tension peut osciller entre moins de dix et environ cinquante, selon la région et la qualité du réseau.

Impact des chutes de tension sur les équipements sensibles et risques liés au rétablissement

L’effet des coupures, transitoires comprises, est principalement ressenti dans les installations les plus sensibles:

- les ordinateurs, les contrôleurs programmables, les processeurs;

- les systèmes de contrôle;

- les commandes;

- l’éclairage avec des lampes à décharge;

- les appareils électroniques;

- les relais de protection et de contrôle.

Une coupure de courant provoque généralement l’arrêt des appareils utilisant l’électricité, en particulier ceux mentionnés ci-dessus, mais elle peut aussi les endommager. L’aspect sur lequel nous voulons plus particulièrement nous pencher est le transitoire de rétablissement de la tension qui a lieu à la fin de l’interruption.

Types de chutes de tension

Parmi les différentes dynamiques de réseau pouvant entraîner une interruption de la fourniture, nous pouvons distinguer deux types principaux:

- intervention d’une protection pour surcharge du réseau;

- intervention d’une protection due à un court-circuit ou à une panne vers la terre.

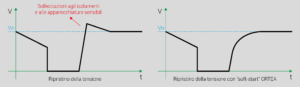

Dans le premier cas (figure 1), la dynamique est la suivante : lorsque le réseau est en surcharge, la tension tend à diminuer sous l’effet des chutes de tension induites par le passage du courant à travers les impédances de ligne. Les dispositifs électromécaniques de régulation de la tension, situés aussi bien en amont qu’en aval du point de livraison, réagissent en activant un mode de compensation maximale pour contrer cette baisse.

Cependant, si la surcharge persiste et entraîne l’activation d’un dispositif de protection, il est probable qu’au moment du rétablissement de la tension, les régulateurs restent bloqués dans leur état de fonctionnement précédent. Ainsi, lors du retour à la tension nominale, les installations peuvent subir une tension sensiblement plus élevée que la valeur de référence, augmentant le risque de stress électrique.

Dans le deuxième cas (figure 2), l’intervention des protections peut être suivie de tentatives répétées de réenclenchement automatique par l’opérateur du réseau. Cette situation engendre une série de transitoires rapprochés, provoqués par les cycles successifs O-CO-CO des interrupteurs. Ces sollicitations fréquentes, concentrées sur une très courte période, augmentent l’instabilité du réseau et les risques d’endommagement des équipements sensibles.

De plus, au retour après une coupure, le transitoire de la tension peut avoir une surélévation initiale. Dans l’ensemble, les sollicitations sur les appareils les plus sensibles peuvent provoquer des dommages (par exemple, des dommages aux cartes électroniques) qui, pour les installations industrielles sophistiquées, ont une valeur importante en termes de coûts du fait des arrêts éventuels de la production (identification de la panne, remplacement du composant, à condition que celui-ci soit disponible, et non à commander au distributeur ou au fabricant).

Comment réduire les chutes de tension

Pour limiter l’impact des chutes de tension et réduire les sollicitations induites par ces variations électriques, les techniciens d’ORTEA ont développé une solution innovante intégrée aux stabilisateurs de tension des gammes ORION PLUS, SIRIUS et SIRIUS ADVANCE, ainsi qu’aux appareils « Energy Efficiency Smart Devices » ENERSOLVE de grandes dimensions.

Cette technologie repose sur un système de retour à la tension basé sur des supercondensateurs, permettant de stabiliser efficacement la tension lors des fluctuations et d’améliorer la continuité du service électrique.

Figure 1: intervention des protections par surcharge.

Figure 2: intervention des protections suite à une panne et aux manœuvres successives O-CO-C.

Cette fonctionnalité, également appelée dans le jargon « amortisseur de tension » ou « soft-start » de façon à rendre son effet plus compréhensible, est déclenchée en cas de coupure de courant.

Les supercondensateurs montés à cet effet sur la carte électronique stockent l’énergie nécessaire à actionner les moteurs des rouleaux des régulateurs en permettant le réalignement dans la position correspondant au réglage du « minimum ».

Au rétablissement de l’alimentation, l’inertie mécanique des régulateurs de tension absorbera le transitoire en distribuant aux installations une tension avec un transitoire « domestiqué » beaucoup moins dangereux que celui provenant du réseau. En effet, le système crée un retour progressif de la tension à la charge, comme il ressort des figures 1 et 2.